持续15年,“中秋寻亲圆梦行动”不辍前行

2020年,中秋国庆,双节同庆,花好月盈,家家团圆。

9月26日,由新快报与广州市民政局携手举办的“2020中秋寻亲圆梦行动联欢会暨广州市关爱农村留守儿童和困境儿童志愿服务队授旗仪式”在广州购书中心隆重举行。10户困境儿童家庭代表受邀到场,在欢歌笑语中与社会各界共度美好时光。

广州市民政局副局长韦锦坚,羊城晚报报业集团管委会委员、广东新快报社总编辑、社长许志权,广州市民政局儿童福利处处长郭剑伟,新快报社常务副总编辑冯树盛,广东公益恤孤助学会副秘书长林钧泽,梦响汇公益创始人王厚明等嘉宾来到现场,为孩子们送上节日礼包,让每个小小心愿与月同圆。

见证关爱 广州组建困境儿童志愿服务队

小小舞台上,有稚嫩童声唱出心底祝愿、有功夫小子动感武术……专业义演团队、大小演员身体力行,为困境儿童家庭送上温暖关爱。

广州市民政局副局长韦锦坚在致辞中向所有困境儿童家庭传达关爱强音:“近年来我市坚持儿童利益最大化原则,不断织密织牢保护困境儿童的‘六张网’,从部门责任、社会组织、志愿服务、家庭成员、联系帮扶、科技支撑等六方面,进一步推进儿童福利工作迈向规范化发展轨道。”

振奋人心的是,今年的活动现场,广州市民政局带着新组建的广州市关爱农村留守儿童和困境儿童志愿服务队来到了困境儿童家庭面前,这意味着广州市困境儿童志愿服务迈上了新的台阶。

困境,是复杂的。漫长人生,生活偶尔遭遇困难,不尽如人意。通过联欢活动,主办方传递着“境困爱不困”的观念。随着广州市关爱农村留守儿童和困境儿童志愿服务队正式授旗,孩子们所处的困境家庭,多了强且有力的支持臂膀。

广州市未成年人救助保护中心主任陈宪辉作为志愿队代表,从广州市民政局韦锦坚副局长手里接过志愿服务队旗,他的肩上多了一道神圣担当。

“这是一支长期接受招募的志愿服务队。”市未保中心有关负责人介绍,根据广州市民政局印发的《广州市关爱农村留守儿童和困境儿童志愿服务工作指引(试行)》,这支志愿服务队将提供陪伴照料、社会融入、宣传倡导等3类一般志愿服务和线上帮扶、心理辅导、家长培训、权益维护、康复服务等5类专业志愿服务。

殷殷寄语 鼓励困境儿童“脱困”追梦

韦锦坚希望大家牢记习近平总书记的嘱托:志愿者事业要同“两个一百年”奋斗目标、同建设社会主义现代化国家同行。“志愿服务是社会文明的重要标志,做好困境儿童志愿服务工作,是解决家庭与社会支持体系之间社会资源信息不均衡的有效手段,更是解决困境儿童服务最后一公里的重要举措。”他一边说,一边勉励广州的未成年人保护工作者、媒体、志愿组织、志愿者,以努力奉献有爱互助进步的志愿精神,用爱心和善举为困境儿童托起一片灿烂的明天。

最后,他真情祝福身处困境的孩子们:“希望在座的孩子们,不要畏惧困难,在全社会叔叔阿姨的关爱下,你们一定要扬起理想的风帆,勤奋学习知识,坚定理想信念,磨炼坚强意志,锻炼强健体魄,用优异成绩回报各位叔叔阿姨的善举,实现中华民族伟大复兴的中国梦,时刻准备着。”

长情陪伴 发挥媒体优势聚力圆梦

欢歌笑语凝聚成暖流,是联欢活动温馨气氛的缩影,更是2020年新快报“寻亲圆梦行动”的启幕。接下来,新快报将蓄力前行,集中发起新一轮关注困境儿童、关爱流浪人员的公益活动。

据了解,这场爱心行动年年相守于中秋前夕。从2006年开始,新快报已经坚持到了第15个年头。这15年间,新快报和广州市民政局、广州市未成年人救助保护中心、广东公益恤孤助学促进会(简称广东恤孤会)、梦响汇公益等政府部门和公益机构共同努力,帮助超过一百名流浪儿童找到了家,结束了餐风露宿的生活,重返人生道路。

这15年间,新快报一直期待所有孩子都能得到关爱,不再有孩子离家流浪,滞留未成年人救助保护中心的孩子越来越少。

广东新快报社社长、总编辑许志权表示,得益于国家保障政策不断丰富完善,信息技术不断发展进步,各个政府部门高效协同合作,新快报中秋寻亲圆梦行动,终于在2020年升级迎新,不仅继续关怀离家的流浪孩子,还能将更多的关注倾注到更广的服务对象——困境儿童身上。

“寻亲之外,我们可以将更多的关心投注到关爱困境儿童的工作上,发挥媒体优势,呼吁社会力量聚焦发力,和政府部门联手共同打造更加完善的、帮助困境儿童的关爱行动,让这些孩子能和同龄人一样,获得安全感和幸福感。”

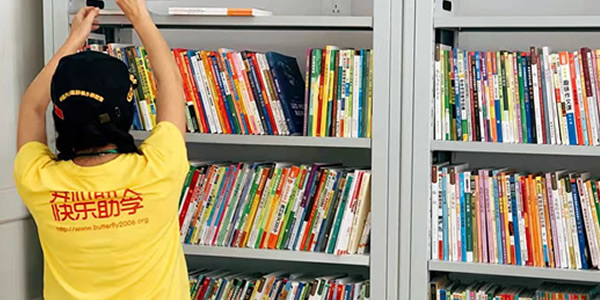

国强公益基金会也为本次活动提供了大力支持。记者了解到,该基金会于2019年底响应共青团号召,与碧桂园集团共同捐赠540万元,全力推动关爱留守儿童的“童心港湾”项目在全国12个省、43个县、113个村展开,广东英德市连江口镇连樟村、望埠镇蓢新村、九龙镇寨背村、波罗镇板水村即是其中试点村。

【精彩现场】

10个功夫小子炸裂全场,飒!

一曲激昂的音乐响起,十个身着红色表演服的功夫小子跳上了场,刀枪棍棒轮番上演,连续五个滚翻也不在话下,看得台下观众掌声阵阵、喝彩不断。“这帮孩子,最大的9岁,最小的才5岁。”中原少林武道会馆负责人王中原说,孩子们大都经过了两到三年的武术训练,有一定的功底,也经常参加各类舞台演出。

事实上,中原少林武道会馆一直支持公益活动,也曾多次参加新快报组织的爱心团年饭、中秋寻亲圆梦等公益表演。“我们作为家长,也很支持孩子来参加公益演出,让他们从小懂得感恩,用自己的表演给需要帮助的人带来快乐和正能量。”其中一个功夫小子孔颢博的妈妈笑着说, 每次只要孩子有公益演出,她都特别支持,会陪着孩子一起来参加。

暖暖童音凭歌寄意, 向同龄人送祝福

15年来从不缺席新快报寻亲圆梦行动的广州公益音乐人王厚明,再次携梦响汇公益歌手,为社会困难群体献唱。精心选曲、歌声治愈,梦响汇公益歌手们一如既往以歌传爱。

9月26日一大早,4年级的余霏、陈俊蒙跟随王厚明老师带领的“梦响汇公益”和“儿童精彩合唱团”团队,来到了广州购书中心。他们都是第一次来到新快报中秋圆梦寻亲联欢会现场,但之前,王厚明老师就跟他们讲过梦响汇公益与新快报寻亲圆梦行动的渊源。为此,与他们同行的,还有两首歌词含义深远的歌曲。

余霏的妈妈告诉记者,可能王老师的介绍勾起了女儿的感慨,她回家之后,从擅长的众多童谣中,选择了《阳光下的微笑》这首歌。

“感受清新空气,和你一起拥抱,阳光下的微笑,梦想花开了……”动听的旋律伴随稚嫩童音,台下鸦雀无声,听众凝神欣赏。

“我们都在同一片蓝天下,我祝愿天下的小朋友,都能在阳光下快乐生活、成长。”在音乐间奏期间,余霏对台下同龄人讲出了心底祝愿。

陈俊蒙选取的《天之大》一曲,则赞美母爱,道出了孩子们对亲情的渴求。“两名小歌手年纪虽小,想法却充满正能量。”台下许多家长、义工都纷纷点赞。

余霏妈妈告诉记者,女儿在小学经常响应学校的助学行动,只要学校号召为山区儿童助学,她一定会捐出自己的绘本、图书、文具。“为了参加活动,她天天在家练歌。她说,想对身处困境的孩子表达祝福。”

社工排练短剧,指引家庭为困境孩子“解困”

父母的怪责让少女沉迷网络,让她无心向学,步步“沦陷”;贫家学子为家分忧,也失去了童年时光;遭遇责打的孩子,在惶恐中心灵受伤……广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心(下称“成长动力中心”)社工专门为活动排练了三个关于“困境儿童”的短剧,向观众展现帮扶困境儿童工作中的真实案例。“如果可以选择,你,会如何走出困境?”

“谁想跟我一起吃鸡?”演绎“不良少女”的社工,扬起手中的手机,向台下发起互动。15岁的小鹏正盯着妈妈的手机,他被这一似曾相识的画面吸引,视线从发亮的屏幕转投到舞台。然后,小鹏看见,这名沉迷网游的少女,一步步“沦陷”到不良青年手上,也一步步远离家庭。

小鹏的妈妈看到儿子神情的变化,颇感欣慰。“当局者迷,旁观者清,社工演绎的这一幕,与我们家有很大的共鸣。我家是低保家庭,孩子却沉迷网络,让我十分担忧。”小鹏妈妈希望,儿子能读书改变命运,换取光明未来,但她不懂开解,反而引来母子之间的争吵,“社工的情景剧让我反思了自己。”

引起共鸣,正是成长动力中心社工排练这出《如果可以选择》短剧的目的。“关爱,要从身边做起。其实孩子们都希望爸爸妈妈能在自己困惑的时候出现、陪伴,给予温暖开解,和他们一起出主意。”

借新快报中秋圆梦寻亲活动的舞台,社工替困境儿童道出了渴望关爱的心声。更重要的是,他们向在座家庭展现了求助途径,指引大家以更科学的方式解决问题,营造温暖的家庭气氛。

“原来家庭教养遇到瓶颈,也可以找社工帮忙指导。全靠这出短剧,我知道了更多信息。”短剧徐徐落幕,小鹏妈妈收获满满。

恤孤助学会认领困境儿童心愿

“小朋友,你们的心愿与月同圆!”活动到了尾声现场,广州市民政局、广东新快报社、市未保中心、广东公益恤孤助学促进会给孩子们送上了节日礼包。

这些节日礼包,来自孩子们平日的“微心愿”。

“我想吃月饼。”“我想要一只小狗玩具。”“我想要一盒乐高。”童心无瑕,不论是否身处困境,都能被礼物打动。

广东公益恤孤助学促进会有关负责人在活动前已了解到“微心愿”活动,作为“中秋寻求圆梦行动”的同行者,马上响应本报行动,认领了孩子们的小小心愿。

“每年中秋,慰问农村儿童、重症贫童和新快报寻亲圆梦活动中的流浪儿童,是恤孤会的三大活动,为困境孩子献一份爱心,是我们的责任。”广东公益恤孤助学促进会副秘书长林钧泽先生到场参与活动,他认为,每个孩子都应该被爱。“一直以来,恤孤会以扶危济困为服务宗旨,用爱去温暖困境儿童的心灵,相信一份雪中送炭的温暖,会给孩子们留下童年美好印记,让他们带着暖意成长。”

接过礼物的妮妮(化名)高兴得跳起来。她妈妈毕小姐感动到落泪,她告诉记者,自己因为身患癌症,要承担巨大的治疗费压力,无法达成女儿的愿望,她一直为此内疚:“没想到,恤孤会替妮妮实现了愿望,真的很感激。”这位妈妈表示,今天的联欢活动,正是她的心灵明灯。“我们家情况特殊,我一个人照顾两个女儿,身体又不好,经常有绝望的想法。天河区未保中心看见我的情况,邀请我来参加活动。在现场,我看到社会有这么多人关注困境家庭,我似乎重获力量,要为了孩子们,继续坚持下去。”

■策划:新快报记者 张英姿

■统筹:新快报记者 潘芝珍

■采写:新快报记者 李斯璐 严蓉 潘芝珍

■摄影:新快报记者 宁彪

所属项目:天天公益专项基金 -> 天天公益 -> 媒体报道

所属项目:天天公益专项基金 -> 天天公益 -> 媒体报道 2020-09-30

2020-09-30 3349

3349 认捐中 | 项目截止:长期

认捐中 | 项目截止:长期

认捐中 | 项目截止:长期

认捐中 | 项目截止:长期 认捐中 | 项目截止:2027-12-31

认捐中 | 项目截止:2027-12-31 认捐中 | 项目截止:2027-12-31

认捐中 | 项目截止:2027-12-31 认捐中 | 项目截止:2027-12-31

认捐中 | 项目截止:2027-12-31 认捐中 | 项目截止:长期

认捐中 | 项目截止:长期